Observation sismique de la chaine de Belledonne

L’observation de la sismicité des Alpes françaises a débuté en 1987 avec le réseau SISMalp qui a permis de déployer plusieurs dizaines de stations sismologiques réparties sur l’ensemble du sud-est de la France, du lac Léman à la Corse et du massif central à la frontière italienne. Les objectifs de ce réseau étaient de surveiller la sismicité régionale, d’estimer le risque sismique et de connaître la structure de la lithosphère alpine. Ce réseau a été modernisé via l’infrastructure de recherche RESIF (REseau SIsmologique & géodésique Français), créée en 2010, par le remplacement des stations historiques.

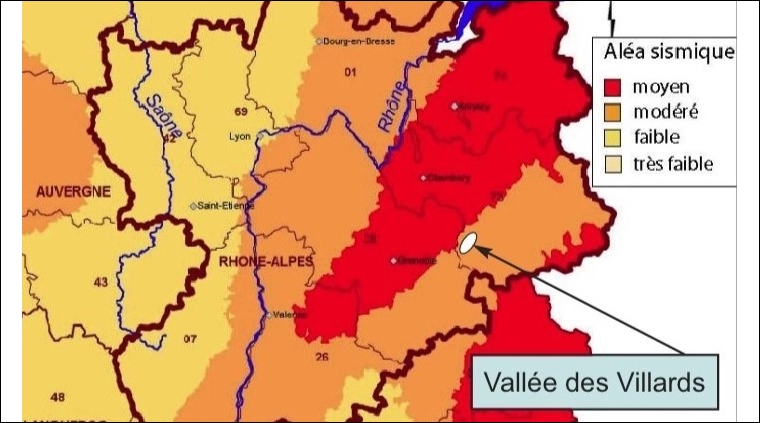

Le Sud-Est, une région active

Au cours de ces presque 40 ans d’observation de la sismicité du sud-est de la France, le réseau SISMalp a permis de détecter plusieurs milliers de séismes chaque année. Ces données ont permis de montrer que les séismes ne se répartissent pas de façon aléatoire dans les Alpes, mais au contraire se produisent principalement le long de zones de failles. Fort heureusement, la majeure partie des séismes détectés sont de faible magnitude et peu ressentis par la population. Ils montrent que les Alpes constituent une chaîne de montagne active, en mouvement du fait de la tectonique des plaques. En effet, c’est la collision entre les plaques africaine et eurasienne, débutée il y a 70 millions d’années, qui a engendré simultanément les Alpes et la sismicité qui y est associée.

Ces années d’observation ont permis d’affiner la connaissance de la structure tectonique des Alpes, en particulier avec la caractérisation de la faille bordière de Belledonne. Malgré ces résultats, le maillage du réseau SISMalp puis RESIF, assez large, limite les observations dans la zone de Belledonne.

Une station d’enregistrement à Saint-Colomban

Afin de mieux caractériser l’activité sismique des failles de Belledonne, en 2023, l’équipe de sismologie de l’Institut des sciences de la Terre (ISTerre) de Grenoble a installé 8 stations sismologiques supplémentaires le long du massif : à Vaulnaveys-le-Bas, Revel, Prabert, Theys, Allevard, Allemond, Villard-de-la-Table (Savoie) et Saint-Colomban-des-Villards. Ces stations permettent de détecter des séismes très locaux de faible magnitude, ce qui apporte des informations plus complètes sur la sismicité le long de la faille de Belledonne.

La station de Saint-Colomban-des-Villards a été installée le 18 juillet 2023 dans la salle des archives de la mairie qui est située à côté de la salle du club enfants. Pourquoi Saint-Colomban ? Mickael Langlais, responsable du service instrumentations géophysiques de l’ISTerre : « Nous voulions disposer des stations de part et d’autre de la chaîne et des deux failles principales. Nous avons ensuite cherché des hébergeurs, en priorité des sites publics. Prenant en compte un maillage avec un espace intersection cohérent, nous avons contacté la mairie qui a été intéressée par notre projet. »

(Pour situer l’emplacement de la station de Saint-Colomban-des-Villards (dont le nom est R3D90) dans l’ensemble des stations surveillées par les chercheurs, consulter le site : https://stationview.raspberryshake.org/#/?lat=45.28829&lon=6.22398&zoom=8.967&sta=R3D90)

Les 8 stations installées sont des versions légères des installations sismologiques standards. Mickael Langlais : « Ce matériel est destiné à compléter le maillage des stations permanentes RESIF, souvent situées en milieu isolé (stations autonomes en énergie). Il s’alimente sur le secteur, consomme moins qu’une ampoule basse consommation et dispose d’une batterie embarquée pour que son fonctionnement ne soit pas affecté par les éventuelles coupures ponctuelles de courant. Les signaux enregistrés sont transmis via un modem 3G, en temps réel à l’ISTerre, à Grenoble. » Ces données peuvent également être observées en temps réel. Pour la station de Saint-Colomban-des-Villards consulter le site : https://dataview.raspberryshake.org/#/AM/R3D90/00/EHZ)

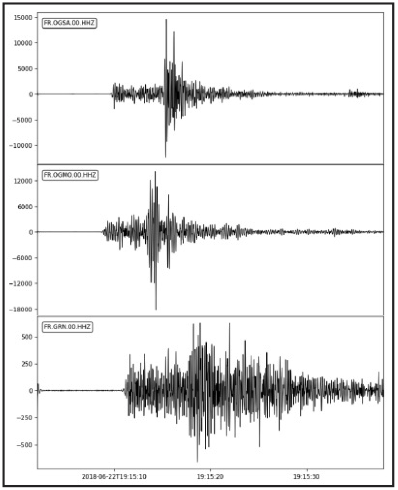

Exemple de sismicité locale

Le 22 juin 2018 à 19 h 15 UTC (*) un séisme de magnitude 3 a eu lieu en Maurienne, à quelques kilomètres de profondeur sous la commune de Saint-François-Longchamp. Ce séisme a été enregistré par les stations sismologiques voisines du col du Lautaret, de Modane et de Grenoble. De magnitude modérée, ce séisme a été ressenti par la population. Les instruments installés permettent de détecter chaque jour des dizaines de séismes de faible magnitude, non ressentis par les habitants.

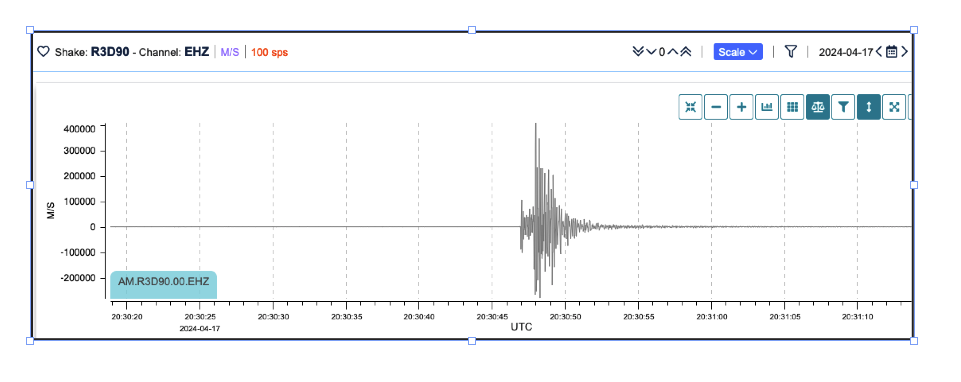

Autre exemple. Le 17 avril 2024, à 20 h 30 UTC, des secousses ont été ressenties aux Villards dues à un tremblement de terre dont l’épicentre était situé à 7 kilomètres de profondeur sur la commune de Sainte-Marie-de-Cuines, à proximité du village du Mont. Ce séisme enregistré par la station de Saint-Colomban a duré une dizaine de secondes (document ci-dessous).

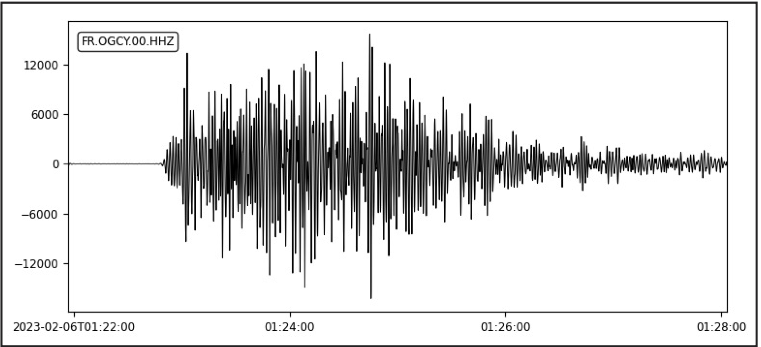

Exemple de télé-séisme

En plus d’enregistrer les séismes locaux, de magnitude modérée ou faible, les stations sismologiques des réseaux nationaux enregistrent également les télé-séismes, c’est à dire tous les séismes de magnitude supérieure à 6 se produisant dans le monde entier. Comme, par exemple, sur un enregistrement de la station de Champagny-en-Vanoise, le télé-séisme localisé sous la ville de Gaziantep (Turquie), qui s’est produit le 6 février 2023. D’une magnitude de 7,8, il a eu de nombreuses répliques et a causé plus de 50 000 morts.

Les ondes de ces séismes, à l’image des ondelettes à la surface de l’eau, peuvent mettre plusieurs minutes à parvenir jusqu’à nous. Cependant, bien que les magnitudes soient extrêmement fortes à l’épicentre, ces secousses ne sont pas pour autant ressenties par la population au-delà d’une certaine distance épicentrale.

En résumé…

Les données collectées par les stations sismologiques telles que celles installées à Saint-Colomban-des-Villards peuvent aider les scientifiques à mieux localiser en temps réel les séismes sur l’ensemble du territoire français, et à mieux connaître la situation tectonique de la région Auvergne-Rhône-Alpes et la sismicité qui y est associée. Plus particulièrement, ces stations visent à densifier le réseau sismologique dans les Alpes, ce qui aidera à mieux imager des structures locales telles que les failles de Belledonne ou de Maurienne (§).

__________________________________________________________

(*) Heure donnée en temps universel coordonné (UTC). L’heure UTC appelée aussi TU (temps universel) ou GMT (Greenwich Mean Time) ne tient pas compte des fuseaux horaires et reste la même que l’on soit n’importe où sur le globe terrestre. En France métropolitaine, l’heure UTC correspond à l’heure locale moins 2 heures en été, et, en hiver, à l’heure locale moins 1 heure.↩︎

(§) Cet article s’inspire largement d’une note de Mickael Langlais, responsable du service instrumentations géophysiques de l’Institut des sciences de la Terre de Grenoble, que nous remercions pour sa disponibilité.↩︎

■ Photo de « Une » : les aléas sismiques dans la région Rhône-Alpes. – (Document Internet.)

Merci pour cet article très intéressant.

Merci et bravo pour ce bel article.