Bienvenue chez les Bannes

La vallée des Villards nous est connue depuis le Moyen Âge central. À Saint-Alban on retrouve les anciennes appellations : Villariis (1123), Vilarios super Cuinam (Villards sur Cuines, 1189), Sanctus Albanus de Vilariis (1322, c’est la première fois que Saint-Alban apparaît comme tel ; on distingue donc Saint-Alban de Saint-Colomban), Villario Inferiori (Villard inférieur, vers 1450), Saint-Alban du Villar (1723) et Merlet à la Révolution.

Un enchevêtrement inextricable de juridictions…

Au Moyen Âge les hommes dépendaient d’un seigneur : à Saint-Alban on trouve, par ordre décroissant, des chambrains (sujets du vicomte de La Chambre), des comtaux (sujets du comte de Savoie), des épiscopaux (sujets de l’évêque de Maurienne) et quelques capitolins (sujets du chapitre cathédrale de Saint-Jean-de-Maurienne). Localement une famille des Villards a existé : on trouve un Pierre del Vilar (en 1240), un Soffredo Villaris (cité au XIIIe siècle, Soffred est un prénom), et un Odon de Villars en 1323. Le seigneur de La Chambre, Jean I, avait épousé (vers 1280) une Béatrix de Villariis. Le principal seigneur était donc la famille de La Chambre mais aussi la famille de Cuines connue dès le XIIe siècle. Tous possédaient des biens à Saint-Alban mais pas de château ni de maison forte.

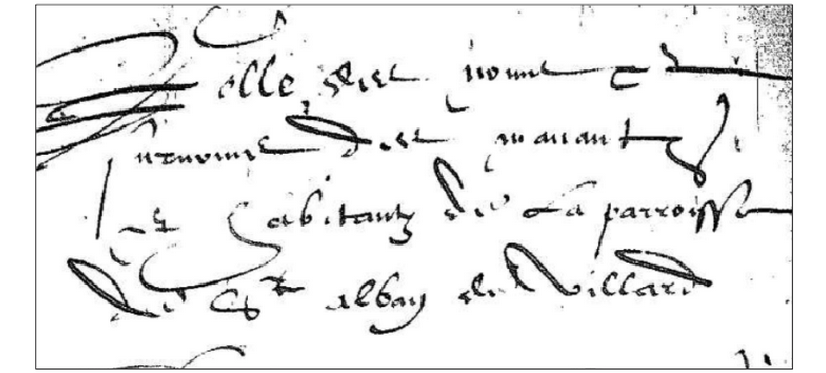

Les premiers noms de familles de Saint-Alban-des-Villards qui apparaissent dans les textes du XIVe siècle sont Ruffin et Choudet (Chaudet). Parmi les documents importants au niveau de l’histoire locale nous pouvons citer le recensement de la gabelle du sel de 1561 en Savoie qui comptabilise à Saint-Alban 628 habitants (dont 5 pauvres), 8 absents, 380 bovins, 611 ovins, 363 caprins et 14 bœufs.

Le deuxième élément de référence est l’élaboration du cadastre sarde dans les années 1730 : à Saint-Alban on recense 207 maisons, 296 granges, 9 moulins, 3 chapelles et 39 greniers.

Les Bannes (1) vont se « libérer » de leur seigneur (c’est ce qu’on appelle l’affranchissement) et la communauté de Saint-Alban va signer des contrats d’affranchissements avec :

• le seigneur de Cuines (famille de Rapin, acte du 17 mai 1766 passé devant le notaire Deschamps) pour 1 484 livres ;

• la famille Martin (acte du 18 mai 1766, notaire Deschamps) pour 640 livres ;

• le chapitre de la cathédrale de Saint-Jean-de-Maurienne (acte du 10 mars 1788, notaire Gilbert) pour 360 livres ;

• le notaire Truchet à Sainte-Marie-de-Cuines qui possédait des terres aux Villards (acte du 10 mars 1788, notaire Gilbert) pour 1 000 livres.

Soit un total de 3 484 livres et bien avant la Révolution française. De bon payeurs ces Bannes !!

La démographie à travers les siècles

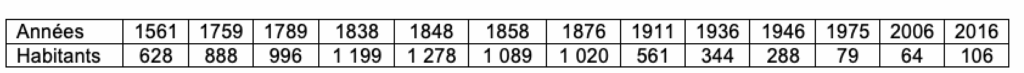

La population de Saint-Alban va fluctuer au cours des siècles : de 628 habitants en 1561 on montera à 996 en 1789 puis 1 199 en 1838. Le maximum sera atteint en 1848 avec 1 278 habitants puis la population redescendre inexorablement (voir le tableau ci-dessous). L’un des plus bas étant 64 habitants en 2006. Aujourd’hui la commune gagne de la population (2).

Le hameau le plus peuplé a toujours été le Premier-Villard (maximum 320 habitants en 1881) puis par ordre décroissant on trouve L’Église, Le Bessay, Le Frêne et tous les autres hameaux. Signalons qu’au recensement de 1962 il n’y a plus d’habitants permanents à Bon Mollard, ni au Rivaud, ni au Bouchet.

Si l’on prend toutes les données existantes en terme de population (soit depuis l’année 1561) on dénombre les familles suivantes (noms génériques sans les surnoms ou sobriquets), par ordre décroissant : Frasson (41 familles), Cartier (28), Chaboud (21), Quézel (20), David (20), Darves (19), Frasse (16), Raymond (16), Portaz (15), Vachet (14), Ruffin (14), Mollard (9), Favier (7), Barbaz (6), Chaudet (6), Cuynat (5), Oujoud (5).

Quelques particularités sur les lieux d’habitations : les familles Quézel se retrouvent dans quasiment tous les hameaux, les Frasson principalement au Premier-Villard mais aussi au Bessay, les Frasse à L’Église et au Bessay, les Darves à L’Église, les Cartier et les Chaboud au Premier-Villard ainsi que les Portaz, les David à L’Église, les Ruffin à L’Église et au Frêne, les Chaudet à L’Église ainsi que les Vachet.

Les familles connues à Saint-Alban depuis le dénombrement de 1561 (et sans aucun doute avant) sont : Quézel, Frasson, Cartier, Frasse, Darves, Chaboud, David, Portaz, Ruffin, Raymond, Vachet, Mollard, Oujoud, Favier, Bérard, Barbaz. Quelques noms (très peu) ont disparu au cours des siècles : Barbaz, Preyre, Lactard.

Les doubles patronymes : un record

Une des particularités de la vallée des Villards quant au patronyme est d’avoir un nombre impressionnant de doubles noms, sobriquets ou alias. Pour le lecteur nous allons énumérer les familles et souvent les dates d’apparition de ces « doubles noms » :

• 28 familles Frasson : au XVIe : Frasson-Brasaz et Frasson-Botton ; au XVIIe : Frasson-Marin, Gorret, Gros, Péguet, Quenoz, Grange, Formaz, Résolu ; au XVIIIe : Frasson-Grobin, Pointaz, Pais, Coster, Bardier, Borjet, Duclos, Duraz, Provincial, Gaillard, Cochet, Violletaz, Niançon, Groux (qui vient de Gros) ; au XIXe : Frasson-Pavioz, Bigoz, Taton et Innocent ;

• 16 familles Quézel : au XVIIe : Quézel-Bonjean, Mouchet, Marche, Ambrunaz, Guerraz, Copon et Munier ; au XVIIIe : Quézel-Yoyon, Péron, du Cruet, Abe, Bezot, Colomb, Modaz, Crasaz (ou Coucaz) et Rosset ;

• 12 familles Chaboud : au XVIe : Chaboud-Ballot et Chaboud-Chaboudat ; au XVIIe : Chaboud-Villiot, Jacoz, Combaz, Combai Chaband, Crousaz, Cuirasse, Péron, Naturel, Crosaton, La Rose ;

• 11 familles Cartier : au XVIIe : Cartier-Resse, Vuillermoz, Pennaz, Lange, Jaccoz, Florentin, Trolliet, Goutaz, Barilloz, Battezon ; au XIXe : Cartier-Million ;

• 10 familles Portaz : au XVIIe : Portaz-Daguet, Mollard, Cadet, Tornarin ; au XVIIIe : Portaz-Mollard, Villiot, Peinaz, Frequentin, Trouillandoux, Charpin et Quenoz ;

• 7 familles Frasse : au XVIIe : Frasse-Sombet ; au XVIIIe : Frasse-Matton, Botton ou Bottin, Barraquin, Borjet, Tabachet ;

• 6 familles Darves : au XVIIe : Darves-Bornoz et Darves-Janon ; au XVIIIe : Darves-Blanc, Botton, Coucaz et Flattaz ;

• 6 familles Vachet : au XVIe : Vachet-Cuirasse ; au XVIIe : Vachet-Contoz et Vachet-Roumaz ; au XVIIIe : Vachet-Valaz, Genaz et Pernassin ;

• 4 familles David : au XVIe : David-Mollard ; au XVIIe : David-Nonaz ou Nounaz ; au XVIIIe : David-Pastron et Mecoz ;

• 4 familles Raymond : au XVIIe : Raymond-Peraud ou Perot ; au XVIIIe : Raymond-Clemoz, Seraille et Trente ;

• 4 familles Ruffin : au XVIe : Ruffin-Dusillat ; au XVIIe : Ruffin-Mollaret ; au XVIIIe : Ruffin-Ballot et Catelin ;

• 3 familles Mollard : au XVIIe : Mollard-Villiot et Mollard-Frasson ; au XVIIIe : Mollard-Péron.

Signalons que l’on cite ici uniquement les variantes officielles c’est-à-dire répertoriées dans les actes rédigés par les curés ou les actes civils… Nous ne pouvons pas tenir compte des appellations au sein même des familles… ou utilisées oralement.

Émergences de nouvelles professions

À travers les recensements « français » (soit depuis 1876) nous pouvons retracer l’évolution de quelques professions à Saint-Alban. Traditionnellement les enseignants sont extérieurs à la commune (mais souvent Mauriennais) avec à minima un instituteur et une institutrice à L’Église. En 1891 on trouve en plus un instituteur au Premier-Villard et une institutrice au Bouchet. Dès 1896 un local apparait : Dominique Quézel-Ambrunaz (3). En 1906 il n’y a plus d’instituteur au Premier-Villard mais toujours une institutrice au Bouchet (Marthe Rubat de Sainte-Marie-de-Cuines), en 1911 on passe du Bouchet à Bon Mollard ou Catherine Quézel-Yoyon est en poste. En 1931 on retrouve le Premier-Villard avec une locale : Catherine Raymond-Serraille. En 1921 elle abandonne le Premier-Villard pour enseigner au Bouchet (on revient dans les années suivantes au Premier-Villard). Enfin lors du recensement de 1946 il ne reste que Maria Frasson-Gorret à L’Église.

Le curé desservant en 1876 est un « local » : Étienne David. Dès 1886 il est assisté d’un vicaire. À partir de 1891 ce seront des extérieurs : Giraud, Cuvex, Suiffet, Dequier, Rossat, Savoye (4) et Ponce.

Les artisans sont présents dans la commune dès 1876 avec menuisier (Jean Frasse-Sombet à L’Église), cordonnier et forgeron dès 1881, ferblantier en 1886, maréchal-ferrant en 1896, charpentiers en 1901 (deux Colégnons Paret-Dauphin et Martin-Rosset), sabotiers en 1906 (Pellegrin Darves-Blanc et Pierre Quézel-Castraz).

Le premier aubergiste semble avoir été Pierre Darves-Bornoz au Frêne en 1881 (ils seront 4 en 1886) année où l’on trouve aussi le premier cabaretier-épicier : Jean-Baptiste Quézel au Frêne. Toujours en 1881, le premier boulanger : Jean-Baptiste Quézel-Mouchet à L’Église et le premier boucher : Étienne Gottafrey au Premier-Villard.

Une particularité de la vallée : les premiers ardoisiers apparaissent au recensement de 1886 : ils sont 3 et viennent de la région angevine (Trélazé). Certains (Froger, Caroff) feront souche aux Villards… Leur nombre augmente sensiblement (5 en 1891, au Bessay) et un premier ardoisier au Pied-des-Voûtes (Édouard Rousseau), 3 en 1896, 6 en 1901, 9 en 1906 avec l’arrivée des premières familles piémontaises (Miletto, Giovanna, Traversa, Tomasi, Chiariglione, Morinelli et Cordero) dont certaines feront également souche dans la vallée. Le nombre des ouvriers diminue ensuite (3 en 1911) puis remonte sensiblement en 1921 où l’on atteint un sommet avec 29 ardoisiers qui travaillent principalement au Pied-des-Voûtes.

L’ardoisière du Pied-des-Voutes produisait en 1894, 150 milliers d’ardoises (certainement davantage au début des années 1900). Une tentative d’installation d’une usine de carbure de calcium eu lieu à la fin du XIXe siècle, dans les Voûtes, en dessous les grands virages, en contre-bas du Premier-Villard (lire l’encart ci-dessous).

En 1891 on note la présence au Bessay d’un Colégnon : Jacques Bozon-Verduraz qui est négociant… et qui finira par s’installer à Saint-Étienne-de-Cuines où il fondera la célèbre usine de pâtes. C’est d’ailleurs en 1911 que l’on retrouve les premières vermicellières qui travaillent chez Bozon-Verduraz : 13 femmes et 1 homme (Alphonse Frasson-Gorret) du Premier-Villard et du Bessay, 1 emballeuse (Adelaïde Darves-Botton du Premier-Villard), 1 flotteuse (Marie Josephte Darves-Botton du Premier-Villard) et 1 pâteur (Adolphe Frasson-Gorret du Bessay). Tous ces employés descendent tous les jours travailler à Cuines…

C’est en 1911 qu’apparait une célébrité de Saint-Alban : Pierre Joseph David-Nounaz qui sera peintre, portraitiste et photographe.

Un mot sur l’émigration des Bannes : très anciennement on s’absentait (souvent pendant la période d’hiver). En 1789 il y a 77 absents dans la commune, 126 en 1815 et 310 en 1858. On trouve quelques colporteurs, des ramoneurs (13 en 1851) mais surtout les peigneurs de chanvre qui se déplacent en Bourgogne dans le secteur de Chalon-sur-Saône (80 % des migrants de 1851 sont peigneurs de chanvre).

Philippe De Mario

__________________________________________________

(1) N. D. L. R. : mot qu’on orthographie parfois Ban’nes pour montrer où se situe l’accent tonique de sa prononciation en patois.↩︎

(2) Au recensement effectué en février 2025, la commune de Saint-Alban-des-Villards comptait 99 habitants (chiffre non-officiel).↩︎

(3) N. D. L. R. : Dominique Quézel-Ambrunaz (1862-1940) fut instituteur notamment au Premier-Villard (Saint-Alban, de 1905 à 1920) et à Lachal (Saint-Colomban, de 1883 à 1885 et de 1920 à 1928) où il termina sa carrière.↩︎

(4) N. D. L. R. : aussitôt nommé, le curé Jean-Baptiste Savoye va créer la société Sports d’hiver du Merlet dans laquelle vont s’engager Robert Quézel-Ambrunaz, Camille et Nicolas Darves-Bornoz, Aimé et Narcisse Darves-Blanc, Léon Chaboud, etc.↩︎

■ PHILIPPE DE MARIO est originaire de La Chambre. Passionné d’histoire, membre de plusieurs sociétés d’histoire en Savoie, il étudie depuis de très nombreuses années les noms de familles de Maurienne et tient depuis quelques mois une rubrique mensuelle de généalogie dans le journal La Maurienne intitulée Nom de nom mais c’est un Mauriennais ! (deuxième jeudi du mois). Philippe De Mario connaît bien la vallée des Villards car, de 1981 à 1982, il a effectué des remplacements de Daniel Dimier, facteur titulaire. « À cette époque il fallait monter le courrier aux ouvriers qui travaillaient sur le barrage de Grand Maison alors en construction. Et régulièrement on faisait la tournée avec une sacoche pleine d’argent liquide car on apportait leur pension aux retraités agricoles villarins… » Philippe De Mario est l’auteur de deux ouvrages : Les Seigneurs de La Chambre en Maurienne : des origines à l’abolition des droits féodaux (1999, 327 pages) et La Chambre. Un Village en Maurienne, des origines à la Seconde Guerre mondiale (2001, 285 pages).

L’usine du carbure de Saint-Alban-des-Villards

Au recensement de 1901, deux familles habitaient le lieu « usine du carbure » :

• une famille Chapays (non originaire des Villards) qui comprenait Émile-Jean Chapays (36 ans, mécanicien), son épouse Victorine (28 ans), leur fille Émilienne (5 mois), le frère d’Émile-Jean (Victor, 35 ans, serrurier) et la sœur de Victorine (Émilienne, 15 ans), soit 5 personnes ;

• une famille Quézel-Yoyon avec Joseph Quézel-Yoyon (31 ans, journalier), son épouse Philomène (25 ans, née Quézel-Bonjean, cantinière), leurs fils (Alphonse, 3 ans) et leur fille (Marie, 1 an), ainsi que Jules Jaillet (37 ans) mentionné comme pensionnaire, soit 5 personnes.

Le registre sur lequel est consigné le recensement par hameau contient une colonne dans laquelle « pour les employés et ouvriers (doit être indiqué) le nom du patron ou de l’entreprise qui les emploie ». En regard de Émile-Jean et Victor Chapays, Joseph et Philomène Quézel-Yoyon, et de Jules Jaillet est inscrit le nom « E. Payrard ».

Monsieur Payrard est l’ingénieur-électricien qui a installé l’usine de carbure de Saint-Alban-des-Villards comme le précise cette notice de Robert Guilbert parue dans Le Journal de l’acétylène et des industries qui s’y rattachent (7e année, numéro 33, 17 août 1902, page 113) :

« Cette usine est située sur la route de La Chambre (Savoie) à Saint-Colomban-des-Villards. Sa distance de la gare de Saint-Avre-La-Chambre (ligne Culoz-Modane-Turin) est de 5 kilomètres 800. L’altitude de l’usine est d’environ 780 mètres (celle de la gare, 440 mètres environ). Elle a été étudiée et installée par Monsieur E. Payrard, ingénieur-électricien, 5, avenue de Vizille, à Grenoble. Les travaux ont été commencés en septembre 1899 ; ils comportent l’utilisation sous une hauteur de chute de 220 mètres environ du ruisseau le Merlet, dont le débit descend à 400 litres environ par seconde, le débit moyen étant de 600 litres environ. Ce ruisseau est un affluent du Glandon. L’usine est construite en vue d’un agrandissement de puissance hydraulique obtenu par l’utilisation du torrent le Glandon qui, lui-même, est un affluent de l’Arc, torrent qui se jette dans l’Isère. Le débit minimum du Glandon est de 1 000 litres environ par seconde, le débit moyen 2 500 litres ; la hauteur de chute à utiliser est d’environ 250 mètres.

« La chute du Merlet est obtenue au moyen d’un barrage en maçonnerie placé en travers et à très peu près normalement au cours du ruisseau. Un tuyau métallique forme conduite d’eau sous pression et aboutit à l’usine. Ce tuyau métallique a une longueur développée d’environ 860 mètres ; son diamètre intérieur est de 550 millimètres. Sur le robinet de 600 millimètres est branché le tuyau collecteur d’une turbine à axe horizontal de 1 500 HP, construite par Monsieur J. Fournies, de Lyon, qui actionne un alter-moteur triphasé, système E. et H. Payrard. Sur le robinet de 170 millimètres sont branchés deux tuyaux qui aboutissent chacun à une turbine de 25 HP. Une de ces turbines actionne directement un dynamo à courant continu de 17 kilowatts servant à l’excitation de l’alternateur et à l’éclairage de l’usine, l’autre actionne les appareils de broyage des matières premières ou produits fabriqués.

« Les fours employés sont du système E. et H. Payrard (breveté s.g.d.g.), dont le rendement en carbure commercial (300 litres de gaz acétylène au kilo à 15 degrés centigrades et à 760 millimètres de pression) est de 3 kilogrammes 800 par cheval-24 heures, arrêts compris, et dont la consommation en électrodes est de 70 kg (déchets compris). Il y a trois fours, un par phase, trois hommes servent à les conduire, dont un chargé de la manœuvre des ascenseurs hydrauliques des électrodes, système breveté s.g.d.g., par Monsieur E. Payrard, et les deux autres occupés à charger les fours de matières premières préalablement pulvérisées ou broyées de la grosseur convenable. Ces deux derniers suffisent en même temps pour couler le carbure. Deux hommes sont employés au broyage des matières premières et du carbure, un homme à la mise en bidon du carbure, et deux hommes à des manipulations diverses, chargements et déchargements. Il y a deux factions de douze heures chacune, conduites l’une et l’autre par un contremaître. Un chef de fabrication est attaché à l’usine.

« La chaux est prise près de Grenoble, à la Buisse (gare de Moirans), mais prochainement on emploiera de la chaux provenant de gisements situés à 2 kilomètres de l’usine, quand les fours à chaux en construction seront terminés. Les charbons sont de diverses provenances. L’usine est en marche depuis le mois d’août 1900. »(*)

Cette usine cessera très rapidement ses activités puisqu’au recensement de 1906, il n’y a plus de lieu d’habitation « usine du carbure »…↩︎

_______________________________________________________

(*) Une version incomplète de ce texte a été publiée dans Le Petit Villarin numéro 187, mars 2019.

Merci beaucoup pour ce très important travail de recherche , de synthèse.

J’ai apprécié les informations précises concernant les familles dont la mienne, ainsi que la vie à Saint ALBAN.

Très cordialement.

André QUEZEL-AMBRUNAZ

Bonjour

Il y aurait il une information sur les origine de la famille Martin -Dondoz et de notre nom / de Lachenal

Jean Martin -Dondoz

Bonjour Mr Martin Dondoz. Ce que l’on peut dire c’est que la famille Martin Dondoz (ou Dondaz ou Dordoz) apparait dans les actes de St Colomban des Villards en l’année 1680. C’est une extension du patronyme Martin si commun à St Colomban (on dénombre 14 extensions du nom Martin). Au recensement de 1759 on note 2 familles Martin Dordoz et au recensement de 1876 : 4 familles principalement à Nanchenu…ce qui semble déterminer le hameau d’origine de votre famille

si vous avez besoin d’autres renseignements n’hésiter pas à me contacter

Cdlt

Très intéressant !

Mais je suis étonnée que le nom de Favre et Favre-Taylaz ( St Alban, Le Bessay) ne soit pas cité dans votre article.

Bonjour MT Mouren. La famille Favre Taylaz est originaire de St Colomban des Villards (hameau des Roches) elle est connue en ce lieu depuis l’année 1640. Je pense que son implantation à St Alban au Bessay s’est faite lors d’un mariage (le 14/5/1816) = Alban Favre Taylaz né le 30/9/1788 à St Colomban épousait Stéphanie Cartier de St Alban. Un peu plus tard un Colomban Favre Taylaz né en 1818 à St Colomban s’est marié le 30 juillet 1850 avec Marie Françoise Cartier de St Alban

Si on regarde le recensement de 1876 au Bessay on trouve = Anne Favre Taylaz agée de 62 ans veuve Frasson Gorret, elle vit avec ses fils Pierre 31 ans, Emmanuel 26 ans et Jacques 23 ans

On trouve aussi Jeannette Quezel Ambrunaz agée de 42 ans veuve Favre Taylaz, elle vit au Bessay avec ses enfants Joséphine Favre Taylaz 20 ans, Eugène 13 ans, Etienne 8 ans, Emile 6 ans et Jean Pierre 8 mois

j’espère avoir répondu à votre interrogation. N’hésité pas à me contacter si besoin

Merci beaucoup pour votre réponse et tous ces renseignements. Je vais transmettre à mes enfants qui sont, je pense, issus par leur père (Jean Pierre Favre-Taylaz) de la dernière famille que vous citez.

Encore merci !

Y a t-il une définition du mot Bannes?

Utilisation du carbure? Quel type carbure?

Il s’agit de carbure de calcium, dont la réaction avec l’eau donne de l’acétylène. A l’époque, l’acétylène alimentait les becs de gaz de l’éclairage public.

De nombreux fours électriques ont fonctionné en France à la fin du 19° siècle et au début du 20°. Ils étaient construits près des cours d’eau, la production d’une tonne de carbure nécessitant environ 3 000 kWh. Ils ont fermé les uns après les autres, les plus petits, moins compétitifs, les premiers, lorsque l’électricité a remplacé l’acétylène pour l’éclairage public. Le dernier four à carbure français a fermé en 2001 à Bellegarde sur Valserine. Son carbure était utilisé pour moitié pour la production d’acétylène pour la soudure, et pour moitié pour la désulfuration de la fonte d’affinage.

De même il y avait l’utilisation de lampes à carbure, qui étaient utilisées notamment pour l’éclairage dans les mines de charbon et aux Villards dans les ardoisières. Elles furent aussi utilisées par les Villarins pour l’éclairage des caves. Pour information, dans la cuisine de la Maison du Patrimoine à La Pierre, il y a un modèle de cette lampe à carbure, avec un contenant de carbure pour alimenter ces lampes…

Merci à Philippe De Mario pour cet impressionnant travail sur l’histoire de notre commune de Saint Alban des Villards, pour sa pédagogie teintée d’humour au cours de la conférence du 23 août, pour l’intérêt suscité parmi les auditeurs qui ont pu dialoguer tout au long de la présentation avec Philippe, pour le soin apporté à chaque réponse aux nombreuses questions. Connaître l’histoire passée permet très certainement d’envisager plus justement l’avenir de notre commune et pour employer des mots très en vogue, d’être « résilients ». Merci aussi au Petit Villarin d’avoir relayé le savoir de Philippe De Mario en lui donnant directement la parole.

Merci Jacqueline

Bonjour Monsieur,

Sauriez-vous quelles sont les origines du nom FARDON et son sens éventuellement. Ma famille maternelle, originaire du hameau de Lachenal à St Colomban, porte en effet le nom de Martin-Fardon ?

Merci d’avance.

Fabrice CHARVET

Bonjour Mr Charvet. Je ne saurais vous dire la signification du surnom Fardon (peut-être se rapprocher d’un patoisant pour voir si une piste de ce côté). Ce que je peux vous dire c’est que le patronyme Martin Fardon se retrouve à St Colomban des Villards à partir des années 1650. Peu de famille Martin Fardon parmi les 14 surnoms Martin retrouvés. Difficile aussi de « localiser » précisément ce patronyme…même si on le retrouve le plus souvent au Villard Martinan. Enfin c’est un souvenir d’enfance : on en peut que se souvenir d’Elie Martin Fardon et de son fils Eugène qui tenait près du Pont d’Arc à St Etienne de Cuines un atelier de réparation (vélo, moto)…un lieu incontournable dans le canton

Cdlt

Merci M. DE MARIO pour votre réponse.

Cordialement.

Commentaire un peu décalé par rapport à la date de publication.

Néanmoins, article très intéressant. Un travail de recherche remarquable, merci Philippe non seulement pour ta passion de l’Histoire, de l’Histoire locale et plus particulièrement pour ton attachement à la vallée des Villards qui m’est chère.