Retenue de Lachal : le réaménagement du site présenté à des riverains inquiets

Article publié le 14 juillet 2025 et mis à jour le 17 juillet 2025.

Durant près de 3 heures, deux « mondes » se sont fait entendre ce 9 juillet dans la salle des fêtes de Saint-Colomban-des-Villards (*). D’un côté, celui des sinistrés du 30 juin qui ont manifesté leur colère devant l’inefficacité des protections mises en œuvre après la crue de 2018 et exprimé leurs craintes que les nouvelles mesures prises ne soient pas plus sûres… ; de l’autre, celui les tenants d’une certaine logique économique qui commande qu’on n’abandonne pas par compassion une entreprise rentable.

Heureusement les lanceurs d’alerte…

Dans une brève introduction, Pierre-Yves Bonnivard, maire de Saint-Colomban-des-Villards, a rappelé les actions qu’il avait déclenchées et coordonnées à l’instant même où il avait appris, alerté par un riverain, que le niveau de la retenue montait. Plan local de sauvegarde, liaison avec les services de l’État, mise en sécurité des personnes, contact avec Enedis, lancement des premiers travaux d’urgences, etc., enfin tout ce qui rentre dans le cadre des attributions d’un maire. Il a également souligné le travail difficile des bénévoles pour nettoyer les deux habitations touchées.

De son côté, Jean-Charles Galland, directeur général de Shéma, a insisté sur le caractère exceptionnel de ces crues précisant que « d’un point de vue pluviométrique » cet événement était « centennal et même d’une période de retour de 200 ans ». Il a précisé que le gestionnaire du barrage (Bernard Lago, qui réside à Saint-Rémy-de-Maurienne) avait été lui aussi alerté par un riverain, que la vanne de fond avait été actionnée vers 17 h 22 et complètement ouverte vers 17 h 50 (« le temps de respecter les consignes obligatoires d’alerte de deux fois 10 minutes »), soit quelques minutes seulement avant les deux dernières crues (17 h 53 et 17 h 59). Ce qui a fait dire à Christian Bozon-Viaille « qu’à quelques minutes près, cela aurait été un désastre ».

Modification complète de l’ouvrage

L’idée de cette microcentrale date des années 1970. « Elle a beaucoup évolué » a indiqué Aude Poinot, chef de projets chez Shéma (**). Aujourd’hui, cet aménagement, mis en service en 2003, produit 30 GWh d’électricité verte par an soit la consommation de 15 000 foyers. La concession a été délivrée en 1999. Aude Poinot : « Une concession hydroélectrique est un contrat dans lequel il est demandé à un acteur industriel de réaliser, à ses frais, une centrale pour le compte de l’État et, en échange, l’État autorise l’industriel à exploiter cette centrale pendant une certaine durée, en l’occurrence ici pour 45 ans. Au départ c’est un investissement de plus de 40 millions d’euros qui été nécessaire. »

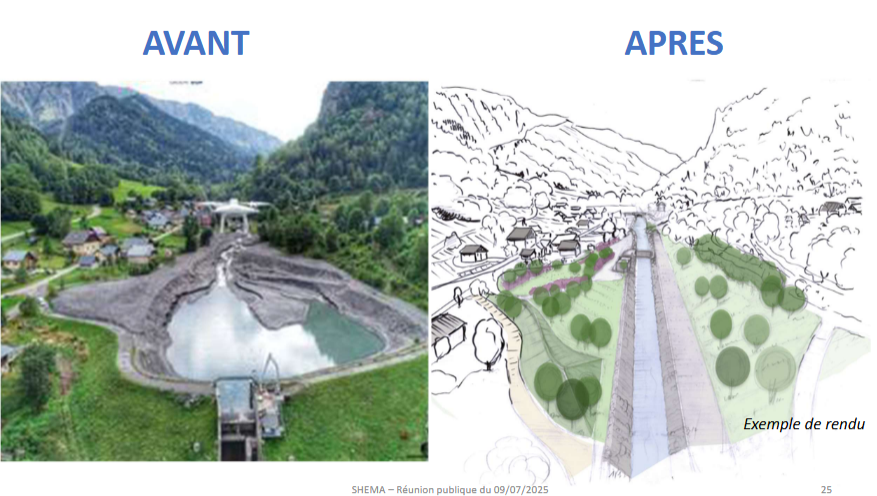

Suite aux crues de 2018 et aux dégâts qu’elles avaient occasionnés, pressée par l’État, Shéma a mené « des études qui ont conclu à la nécessité de reconcevoir tout le site pour permettre la poursuite de la concession hydroélectrique ». Des travaux qui vont coûter 9,8 millions d’euros d’investissements supplémentaires pour Shéma.

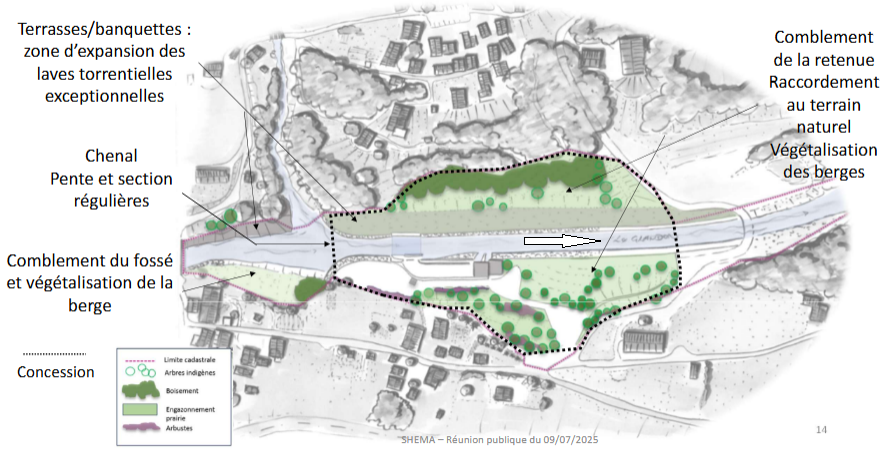

Aude Poinot a détaillé ce projet. « Son principe est de supprimer tout obstacle, à l’écoulement des laves, et en priorité l’obstacle principal (la retenue), en créant un chenal dont le concept, la forme (trapézoïdale), la largeur (12 mètres à la base) et la pente (7,5 %) ont été étudiés par des experts en écoulements torrentiels pour permettre le passage des laves du type de celle de 2018. » L’entrée de ce chenal sera située très peu à l’aval du confluent avec le torrent du Tépey. Long de quelque 250 mètres il se terminera à l’aval de la retenue actuelle, entre la bergerie Bozon et la maison de Jean-Jacques Tronel.

Rive gauche de ce chenal, des terrasses (appelées aussi banquettes) situées 2 mètres au-dessus du fond du chenal seront aménagées sur 15 mètres de large afin que « lors d’un événement vraiment exceptionnel, les laves qui déborderont du chenal puissent s’écouler sur ces banquettes qui feront ainsi office de zones d’expansion pour ces débordements qui reviendront ensuite dans le chenal principal car ces banquettes auront des pentes transversales de 2% ». En rive droite, les merlons de protection actuels seront conservés afin que les propriétés récemment inondées (Claire Martin-Cocher et Daniel Émieux) ne le soient plus. « Ces merlons seront retalutés et végétalisés et leurs pentes adoucies. Le fond du lit du chenal, une fois réalisé, sera plus bas que le lit actuel et équivalent à celui de 1908. De ce fait, ces merlons offriront une protection supérieure sans qu’il soit nécessaire de les rehausser ». La nouvelle prise d’eau sera située rive droite du chenal, 180 mètres en amont de la retenue actuelle, juste à l’aval du confluent avec le Tépey, au droit de la maison des Tronel (pour plus de précisions sur le fonctionnement de cette prise d’eau, lire ICI).

« À la fin de l’année 2025, la retenue sera ouverte »

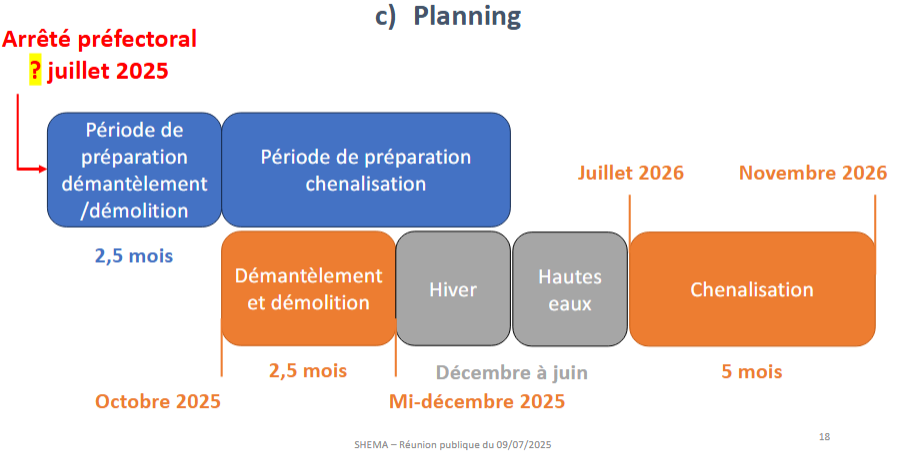

Ces travaux de reconfiguration du site, très importants, seront étalés sur deux ans. Dès la signature de l’arrêté préfectoral les autorisant (« Il est à la signature ») et durant deux mois et demi environ, soit jusqu’en octobre prochain, va s’ouvrir une période de préparation du chantier. Aude Poinot : « C’est indispensable car les entreprises doivent faire un certain nombre de relevés, établir des procédures pour la gestion des déchets, pour l’environnement, pour la gestion de la sécurité, etc. Ensuite les travaux de démolition et de démantèlement ont été priorisés et se dérouleront du mois d’octobre jusqu’à la mi-décembre. Donc à la fin de l’année 2025, la retenue sera ouverte. En parallèle, on a demandé aux entreprises de réaliser les études qui concernent le chenal. Selon la météo, les travaux de construction du chenal reprendront l’été prochain, voire au printemps si la météo le permet, et la chenalisation sera terminée en octobre 2026. » Le chantier sera ouvert du lundi au vendredi de 7 heures à 18 heures pour les travaux courants, et de 8 heures à midi et de 13 heures à 17 heures pour les travaux bruyants.

« On nous demande souvent pourquoi ça n’a pas encore été fait, a poursuivi Aude Poinot. Pour obtenir l’autorisation préfectorale on a déposé un dossier en novembre 2024 et on a fait depuis plusieurs réunions avec les services de l’État dont une le 10 juin dernier ce qui a donné un coup d’accélérateur à la procédure, permis de mettre le dossier en consultation du public pendant les 15 jours de délai réglementaires, et de réduire au maximum la période contradictoire. Et aujourd’hui on attend l’arrêté préfectoral. » Une consultation ouverte au public « bien confidentielle » a fait remarquer quelqu’un…

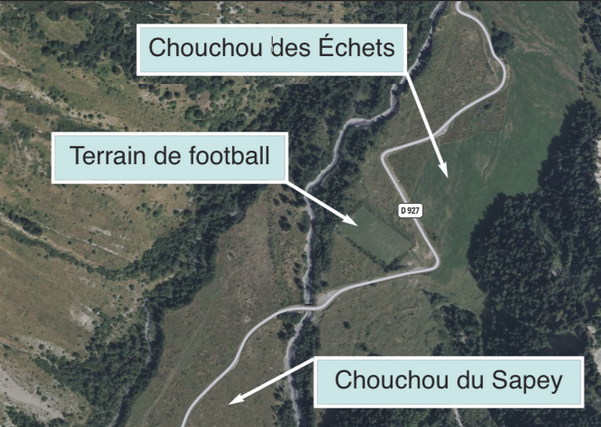

Ce chantier nécessitera l’évacuation de plusieurs tonnes de matériaux. Leur transport mobilisera entre 15 et 20 semi-bennes par jour qui circuleront « par paquet ». Il y aura des heures où il n’y aura pas de camions sur les routes. Mais où seront déposés ces matériaux ? Pierre-Yves Bonnivard : « En se renseignant sur ce chantier, les entreprises nous ont demandé s’il y avait des endroits où on pouvait stocker les gravats. On leur a répondu : « Faites des réponses aux offres comme si vous deviez les descendre dans la vallée et si on trouve des solutions localement à Saint-Alban et/ou à Saint-Colomban on vous le dira. » Or à Saint-Colomban il y a des endroits qu’on étudie avec la DREAL et la DDT et qui vont faire réagir. Il y a la zone de Pouchette par exemple (terrain communal rive droite du Glandon, à l’aval immédiat du pont de Nantchenu) actuellement constituée de 2 plates-formes qu’on pourrait relier avec ces matériaux. Il y aussi le Chouchou des Échets, le terrain de foot et le Sapey qu’on pourrait remettre à plat pour faire des prés agricoles. Mais tout cela est à voir si ça peut être fait sur le plan environnemental. »

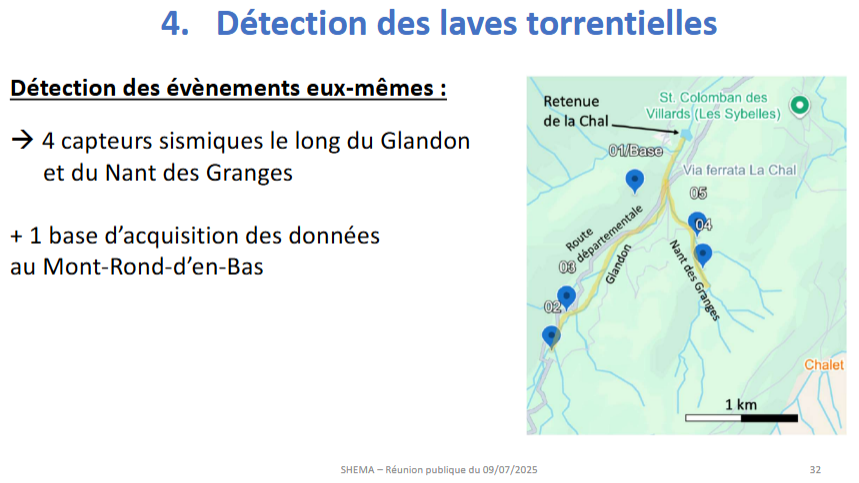

En complément de ces transformations, et pour tenir compte du fait que les alertes météo ne sont pas toujours précises, Shéma a installé (le 2 juillet) deux pluviomètres sur les bassins versants du Glandon, un au mont Cuinat qui concernera le nant des Granges et un au col du Glandon pour le nant du Sapey, le nant du Golet et le Glandon lui-même. Aude Poinot : « Ces données pluviométriques très localisées sont nécessaires pour être plus précis dans les réactions face à un évènement. Par ailleurs, des détecteurs de hauteur d’eau ont été fixés sur les parapets des 3 ponts sur la RD 927 (pont de Lachal, pont des Échets, pont du Sapey) qui indiqueront des variations brutales de hauteur d’eau. Enfin, 4 sondes sismiques ont été installées – 2 dans le nant des Granges et 2 sur le Glandon – et un poste d’acquisition des données de ces 4 capteurs a été placé en Montrond d’en bas. Ce poste transmettra les données à un laboratoire suisse qui les traitera afin d’améliorer la détection des événements. Naturellement toutes ces installations doivent être calibrées sur plusieurs mois et sur plusieurs événements. »

La parole des sinistrés

En découvrant les grandes lignes de ce réaménagement d’envergure du site, plusieurs personnes ont formulé des inquiétudes et des craintes. Comme Jean-Jacques Tronel et Marcel Malburet qui ont demandé ce qui allait se passer au débouché du chenal « quand les laves retrouveront le lit naturel du Glandon et une pente d’écoulement qui ne sera plus que de quelque 5 à 6 % »… Les concepteurs du dispositif ont répondu qu’ils n’avaient pas vraiment de crainte… Grégory Le Goff et Jacques Maurino ont émis le même constat : « Si on ne cure pas le Glandon des Échets en bas, ça reviendra. Vous nous déplacer le problème. » Enfin pour Jacqueline Dupenloup, maire de Saint-Alban-des-Villards, « il faut considérer et traiter le Glandon de Saint-Étienne-de-Cuines au col, tout au long de son cours ».

« Et si cette prise d’eau se bouche ? » ont demandé Ségolène Coin et Daniel Émieux. Aude Poinot : « En cas d’événement la vanne est conçue pour s’ouvrir en une minute et à une hauteur suffisante pour permettre le transit des laves y compris des blocs. Si elle ne s’ouvre pas, c’est l’intérêt des terrasses car cette vanne fait 2 mètres de haut exactement comme la hauteur entre le fond du chenal et les terrasses et donc les laves passeront par dessus la vanne et autour de la prise d’eau pour s’étaler sur les terrasses et donc il n’y aura plus de bouchons. »

Emmanuel Bellot-Mauroz a proposé une variante technique : « Pourquoi ne pas prendre l’eau du Tépey et l’eau des Roches et laisser le cours du Glandon redevenir naturel ? » Selon Aude Poinot, « cette configuration a été étudiée mais finalement rejetée pour deux raisons : les débits additionnés des torrents du Tépey et des Roches sont inférieurs à celui du seul Glandon, et on ne pouvait pas raccorder la prise d’eau des Roches à la conduite existante sans effectuer d’énormes travaux ».

Après que Ségolène Coin ait affirmé avec force : « Vous nous avez massacré notre village et là vous remettez neuf millions pour faire pareil ! », Roland Bellot-Champignon, particulièrement touché par les crues du 30 juin, a pris la parole pour clamer sa détresse : « Le Glandon est indomesticable Madame. On ne peut pas le contrarier. Mais vous avez contrarié les riverains sans leur demander leur avis. Avant, il n’y avait jamais ces problèmes-là. Vous avez détruit ma maison, mes souvenirs, ma mémoire. On fait quoi maintenant ? Jadis, il y avait des vernes et le Glandon passait. (…) Et puis vous n’avez pas parlé de l’amont du pont des Moulins. Quand on voit arriver des gerbes de 10 mètres de haut, des pierres grosses comme la table qui traversent ma cuisine, mes chambres… Et si mes petits avaient été présents, ça aurait fait quoi ? (…) Le pont est sous-dimensionné et il y a un radier dessous qui n’a pas lieu d’être. Enlevez-moi ce pont ! (…) Vous n’allez pas quand même m’obliger à partir de chez moi non ? Je fais quoi maintenant ? Ça fait la troisième fois que je contacte mon assurance ! (…) Ne domestiquez le Glandon Madame, c’est peine perdue. Et pour quel rapport ? Pourquoi ? Arrêtez ce projet s’il vous plaît. »

« Non, on ne se targue pas de domestiquer le Glandon, a répondu Aude Poinot, mais le Glandon est un torrent violent, tumultueux et c’est aussi un torrent qui a un potentiel. 30 GWh par an ce n’est pas rien, c’est important. Mais après qu’est-ce que c’est tout cela par rapport au préjudice que vous subissez ? Ces préjudices on les entend et on comprend vos craintes. (…) On ne va pas changer la nature du Glandon mais on va améliorer la situation sur cette zone. (…) Le fond du chenal sera en enrochement bétonné pour faire transiter la lave le plus vite possible, et les berges du chenal seront parfois en enrochement libre, parfois en enrochement bétonné et parfois sans enrochement du tout. (…) Quant au pont, ce n’est pas un ouvrage sur lequel on peut intervenir car il n’est pas compris dans le périmètre de la concession hydroélectrique. (…) Par ailleurs, ce projet c’est le préfet qui l’a sollicité. C’est donc aussi celui des services de l’État. (…) On ne peut pas vraiment le changer, par contre sur l’intégration paysagère rien n’est figé. »

■ Le futur chenal vu depuis la retenue actuelle (ci-dessus) et depuis le pont des Moulins (ci-dessous). – (Document Shéma.)

Bien que non concernée par le sinistre, Christine Favre-Bonté a manifesté son sentiment : « Je sais que votre exploitation vous rapporte beaucoup d’argent. (…) Aujourd’hui vous voulez faire passer votre projet de force mais vous ne tenez pas compte du préjudice moral des gens qui ont souffert. C’est gens-là aujourd’hui vous ne les entendez pas, vous ne les écoutez pas. On vous pose des questions très précises mais vous ne répondez pas, je trouve ça regrettable. Moi je pensais qu’en venant à cette réunion, il y aurait une concertation, qu’on apprendrait beaucoup de choses et que vous écouteriez les gens. Vous ne les écoutez pas. Vous voulez faire passer votre projet en force et vous ne tenez pas compte des gens qui souffrent. Ces dégâts m’ont beaucoup touchée. Aujourd’hui je suis profondément déçue de vous entendre parce que vous n’avez aucune qualité humaine, aucune. C’est une question d’argent. »

Mais pour les exploitants, l’aspect économique de cette microcentrale ne peut pas être occulté. Jean-Charles Galland : « Le sujet aujourd’hui c’est qu’on a dépensé 40 millions qui sont à amortir sur 45 ans et qui ne sont pas amortis. On est coincés. On ne peut pas ne pas rentabiliser cet aménagement, on ne peut pas l’abandonner non plus car ce serait encore pire sur le plan économique. C’est un investissement qu’on doit amortir sur 45 ans, c’est une règle comptable obligatoire et là on est a moitié de la concession. » Et Aude Poinot de compléter en développant une comparaison : « On nous a dit en 1999 : « Sur la base de vos études vous êtes autorisés à construire un ouvrage. » C’est un peu comme si on avait obtenu un permis de construire pour une maison. Et une maison vous ne la construisez pas pour 20 ans… Alors imaginez que 20 ans plus tard on vous dise : « Il faut tout casser, il faut la refaire. » Eh ben pour nous c’est pareil ! On a dépensé 40 millions à l’époque et aujourd’hui on nous dit : « Si vous voulez continuer à exploiter cette concession faut dépenser 10 millions. » Les 40 millions de l’origine sont censés être investis pour être amortis sur 45 ans. Pour que l’ouvrage puisse être rentable il faut qu’il dure 45 ans, là il ne l’est pas complètement. »

Une logique économique qui ne passe pas. Claire Martin-Cocher, la gorge serrée, en colère : « Et si d’ici la fin de la semaine il y a une crue de nouveau, ma maison elle va être rasée ? On fait quoi ? Vous avez vu la hauteur qu’il y a devant chez moi, qui a été ajoutée ? Vous, vous auriez envie de vivre dans une friche industrielle depuis je ne sais pas combien d’années ? Mais c’est lamentable, absolument lamentable. »

Pour Julien Donda, la question de compensations aux riverains se pose. « À quel moment, a-t-il demandé, a été pris en compte le préjudice que subissent depuis des années, chaque été, les riverains de Lachal pour les nuisances sonores (engins mécaniques durant des semaines), visuelles (digues, merlons) ou autres comme la poussière par exemple ? Et sans parler des nuisances à venir. Et si le projet final n’est pas aussi efficace contre les crues que vous le dites, y aura-t-il des dédommagements ou dira-t-on aux gens : « C’est encore une crue centennale, pas de chance !! » Où sont les riverains dans tout ça ? »

Pour Jean-Charles Galland « les nuisances subies ont été prises en compte puisqu’un nouveau projet est présenté. La conception du chenal est basée sur le transit des crues de 2018. Le chenal sera plus bas donc le merlon rive droite sera plus haut côté lit du torrent sans le toucher. Et puis il y a les terrasses avec cet effet de berges de hauteurs différentes – plus basses à gauche, plus hautes à droite – qui fait que si le transit par le chenal ne suffit pas, le flot de lave se déversera sur ces banquettes. »

« En fait pour que vous puissiez continuer à travailler avec cette centrale, il va falloir continuer à vivre avec une digue devant la maison ? a répliqué Julien Donda visiblement peu satisfait par la réponse de M. Galland. Or quand la maison a été achetée, devant c’était un terrain naturel. Pour que vous puissiez travailler, en somme Claire Martin-Cocher doit vivre avec un sentiment d’enterrement avec cette digue devant elle. »

« On est disposé à échanger sur chaque cas particulier » a lâché Jean-Charles Galland tout en limitant aussitôt sa proposition : « Mais on est assez encadrés. On fait ce qu’on nous demande de faire. Sur la réduction du préjudice, on n’a pas beaucoup de marge de manœuvre. Et même quasiment pas. Car on doit chenaliser le Glandon et garder les protections qui sont existantes. Mais oui, il faut être clair, il y aura besoin de faire venir des engins de temps en temps, beaucoup moins fréquemment, mais chaque fois qu’on aura une lave pour nettoyer les banquettes. Mais ce sera sans commune mesure avec ce qui s’est passé jusqu’à présent. »

« Donc dans ce nouveau projet vous avez intégré le fait que les nuisances vont continuer avec des engins, etc., a relancé, tenace, Julien Donda. Ce projet comporte-t-il aussi une façon de s’excuser auprès des riverains pour ces nuisances ? Y a rien qui est prévu comme contreparties ? »

La réponse de Jean-Charles Galland (« Écoutez, on est là pour discuter. ») a déclenché dans la salle de nombreux : « Enfin ! Voilà ce qu’on attendait, voilà ce qu’on voulait entendre ! » Et chacun de demander à rencontrer Aude Poinot le lendemain…

Sur cette question des compensations, quelques minutes plus tôt, Jacques Maurino avait formulé une requête : « Vous nous avez bousillé le pays et vous allez encore plus le bousiller parce que la décision d’aller mettre les remblais aux Échets elle est prise. Vous nous bousillez le pays. On a besoin d’argent. (Alors versez-nous) une indemnité de 1,2 million d’euros cette année comme ça on fait tourner les remontées mécaniques. Je dis cela sans plaisanter parce que vous gagner énormément des sous avec ce barrage, vous n’êtes pas à un million près. », ajoutant aussitôt, sans attendre une réponse : « Je suis heureux que vous acceptiez cette proposition ! » Et d’aucuns de se demander : pourquoi une indemnité pour le ski et non pas pour réparer la partie « bousillée » du « pays » ?…

Le pont du Moulins : un avenir en suspens

En fin de réunion, à la faveur d’une question, le débat s’est recentré sur le pont des Moulins dont Jean-Paul Roux et Roland Bellot-Champignon notamment demandent la suppression. Emmanuel Bellot-Mauroz partage cet avis : « Il y a le problème du pont qu’il faut selon moi déplacer de quelques mètres en aval entre le chalet Gaillard et le milieu de Lachal. »

Sur ce point, le maire a indiqué : « On attend les rapports des experts. Mais aujourd’hui ce pont, sous réserve que la structure ne soit pas abîmée, ce pont si on veut le rouvrir à la circulation et aux piétons c’est 50 000 euros HT pour refaire les barrières et les aménagements nécessaires. Et 50 000 euros, on va pas les mettre demain ! » (Cette dernière affirmation, abondamment commentée depuis la réunion, en a étonné plus d’un : comment la commune en est-elle arrivée à ne pas pouvoir dépenser 50 000 euros de travaux imprévus ?)

Cependant, selon Pierre-Yves Bonnivard, « le sujet peut-être le plus important pour Lachal et Valmaure, c’est celui des réseaux, eau, etc., qui alimentent Lachal par Valmaure et qui traversent le Glandon, entre Valmaure et Lachal, en étant fixés sur la partie aval du tablier du pont des Moulins. Et ce sujet est à traiter en même temps que le pont. Enedis est sur le coup. Et puis dans les prochains jours on doit aussi vérifier tout ce qui est eaux usées de Valmaure. On veut être certains de savoir où passe ce réseau et s’il y a un passage par Lachal. » En réponse à Christian Bozon-Viaille qui se demandait alors si Valmaure allait devenir un cul-de-sac, le maire a affirmé que non (***) : « Aujourd’hui, tout ce qui est accès vers Valmaure, secours, pompiers, etc., peut se faire par Les Roches. (…) Nous allons y voir plus clair les prochains jours. On ne va pas attendre des mois. En tout cas, si ce pont est amené à disparaître dans un avenir proche, il n’y en a pas un qui sera construit le lendemain. Il faut être lucide. »

En sortant de la réunion, en aparté, quelqu’un estimait qu’il fallait que la commune négocie avec Shéma afin que « cette société s’implique financièrement dans la réalisation d’un passage entre Valmaure et Lachal ». Une contribution qui serait comprise comme une contrepartie collective aux nuisances subies depuis des années sur ce site…

__________________________________________________

(*) Étaient présents : Jean-Charles Galland (directeur général de Shéma), Aude Poinot (chef de projets chez Shéma) et Romain Chevaudonna (responsable adjoint chez Hydrostadium, filiale EDF) ; des élus de Saint-Colomban-des-Villards : Pierre-Yves Bonnivard (maire), Christine Reffet et Christian Frasson-Botton (adjoints au maire), Stéphanie Lafaury, Marie-Thérèse Ledain et Valérie Favre-Teylaz (conseillères municipales) ; une représentante des pompiers de Saint-Jean-de-Maurienne.↩︎

(**) N. D. L. R. : à l’origine, au milieu des années soixante-dix, ce projet était porté par un petit groupe d’anciens d’EDF qui avait imaginé une prise d’eau au fil de l’eau située côté Valmaure, au droit de la bergerie d’Adrien Maurino. Ce qui permettait à l’eau non captée et aux crues de suivre le cours naturel du Glandon.↩︎

(***) Même accessible aux secours par Les Roches, si le pont est supprimé, Valmaure sera un cul-de-sac.↩︎

■ Photo de « Une » : debout, de gauche à droite : Romain Chevaudonna, Aude Poinot, Jean-Charles Galland et Pierre-Yves Bonnivard. – (Photo Le Petit Villarin.)